年内は諦めていたSteam Deckですが、休みと宣言していたにも関わらず12/28に発送され無事届きました。

ということで、簡単にレビューみたいなものをしていきます。

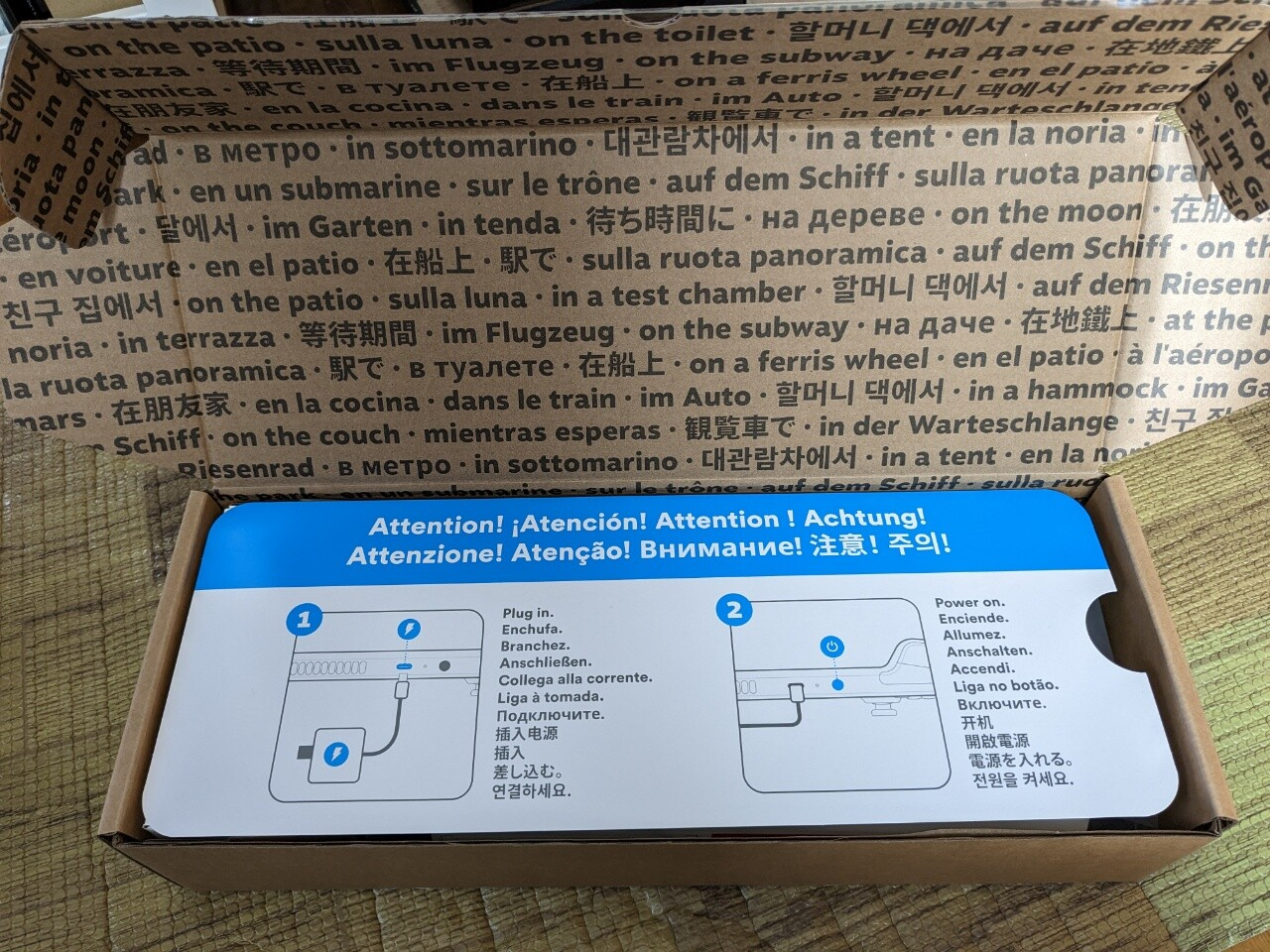

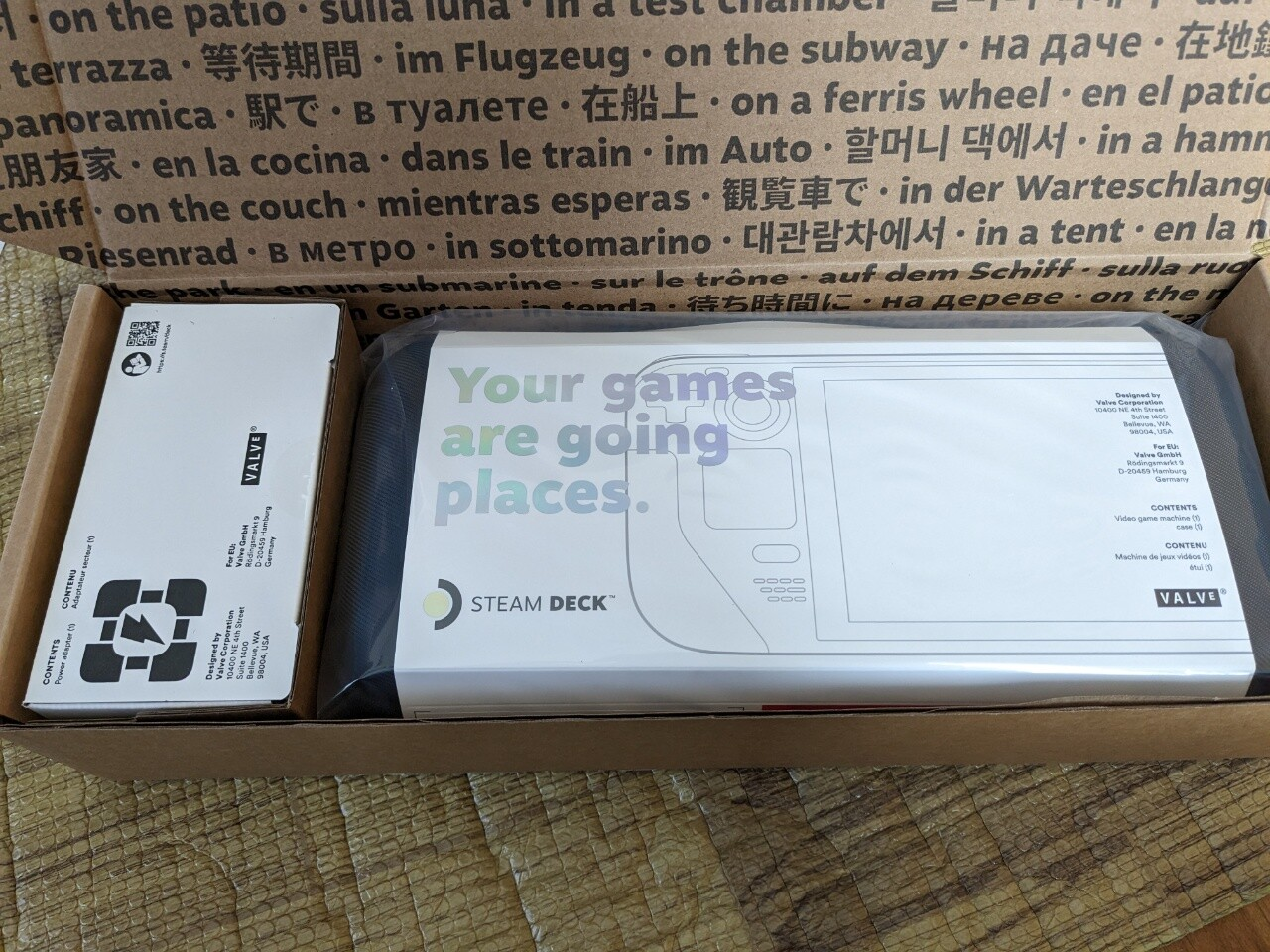

開封

耳なし芳一みたいな箱。

充電しろと煽ってきますが、半分ほどありました。

ケースはめちゃくちゃでかいです。

ちょっと汚いけど、並べると壮観ですね。

第一印象

でかいのは知っていたが、想像の一回りくらいでかかったです。

というか、ケースがさらに一回りでかいわけですから・・やばいねw

あと、付属の充電器ですが増えると面倒なのでGPDのやつでいいかなぁとか思ってたんですが、20Vが2.25Aと2.25AのGPDと違いがあるためちゃんと純正を使うことにします。

セットアップ

セットアップは写真撮ってないんですが、気になったのはセットアップ中に音量を調整できないこと、操作音があるのでちょっとうるさかったですね・・・。

HoloISOと違ってSteamのログインはQRコードでやらせてくれたので非常にありがたかった。

アプデがあるので少しかかりますが、大体10~15分ほどで最初の画面につきます。

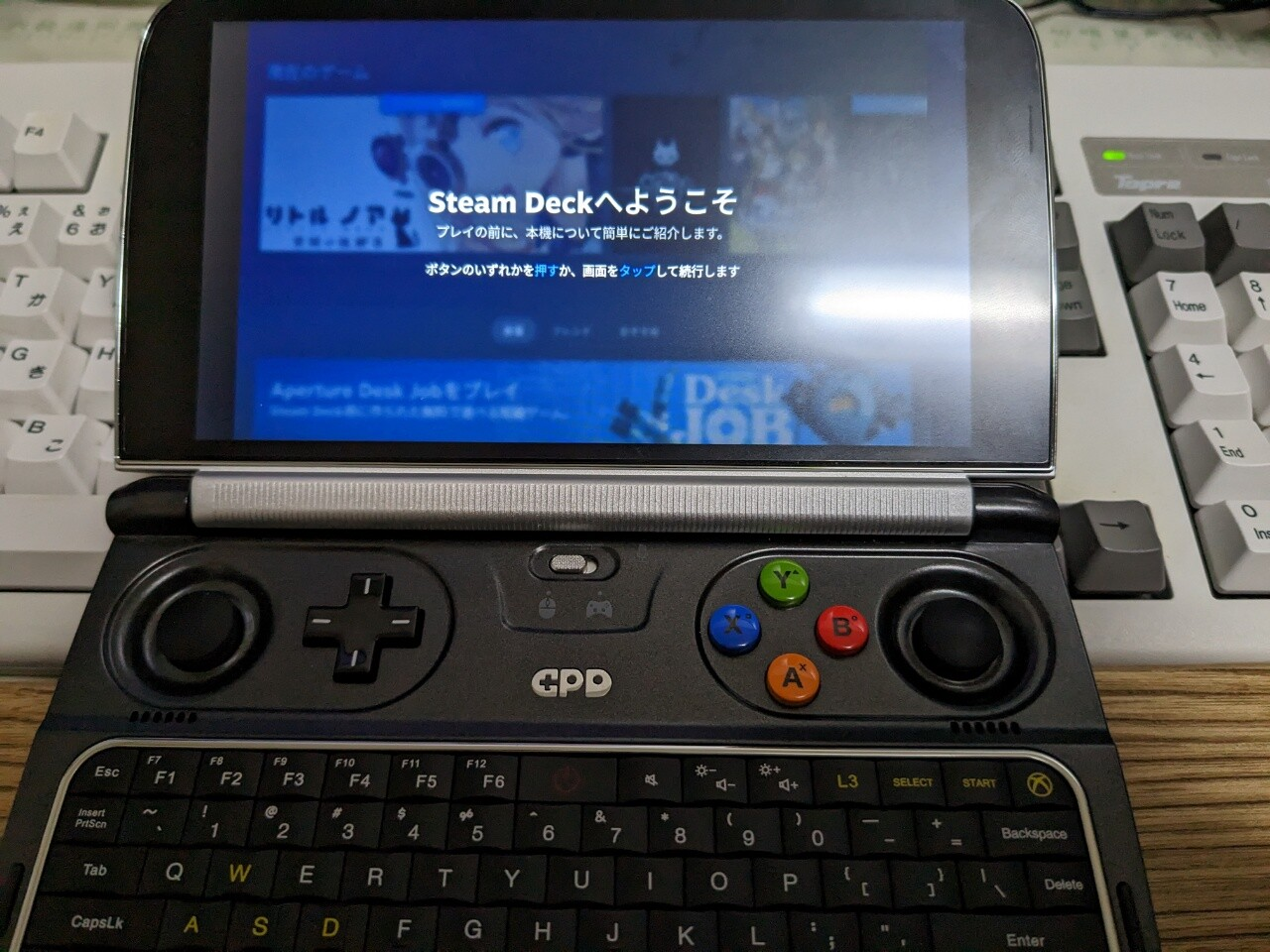

※端末違うけど画面は一緒です

GamepadUI

GamepadUIはまあ非常にいいとおもいます。

実はWindowsでもこのUIを使う方法があったりしますので、気になる人はやってみてもいいかも。

たまーにスタックする瞬間がありますが、単純に負荷があるときですかね。

気になるところといえば、ソフトウェアキーボードの挙動がおかしいとか、HDMIで外部出力して戻ってきたら再起動するまでパフォーマンスオーバーレイが表示されなくなったり、急に速度が低下したりとかそのあたりかな。

リフレッシュレートの制限をしながら裏画面に行くと解除される上に、ゲームは動いているのでその瞬間消費電力が上がったりとかも気になるポイントですね。

ここはそのうちアプデで改善されることを期待します。

スリープ

スリープは非常に早いです、Switch使ってる感覚でいけますね。

入るのに数秒あるのでピンチのときにスリープはやめましょうw

スリープから戻るのも早いし、今のところ安定していそうです。

なんか、Linuxのスリープって不安定なイメージだったのでちょっと安心。

ゲーム

ほとんど動きます。

と言うか私がプレイしているゲームはほぼほぼ全部ですね。

まあ、"動く”だけですがね。

スペックからの想像通り60FPSでガンガンということはなくて、大体制限かけたりしたほうが安定します。

例えばDQ11はリフレッシュレートを45にすると安定します。30だと明らかに低く感じるので私はしませんが、ゲームによってはやむなしだったりします。

Steam外のゲーム

ESOをプレイしたくてDMMGamePlayerを入れたんですが、JavaScriptのエラーが大量に出る上に、フォントがかけているせいで日本語が表示されないし、ダウンロードが激遅でとても終わらなそうなので諦めました。

Protontricksでフォントを追加しようとしても入らないし、日本語ふくむ他の海外のフォントは任意で追加できるようにしておいてほしいですね。

Arch Linuxはよくわからないので色々いじったりはしてません。

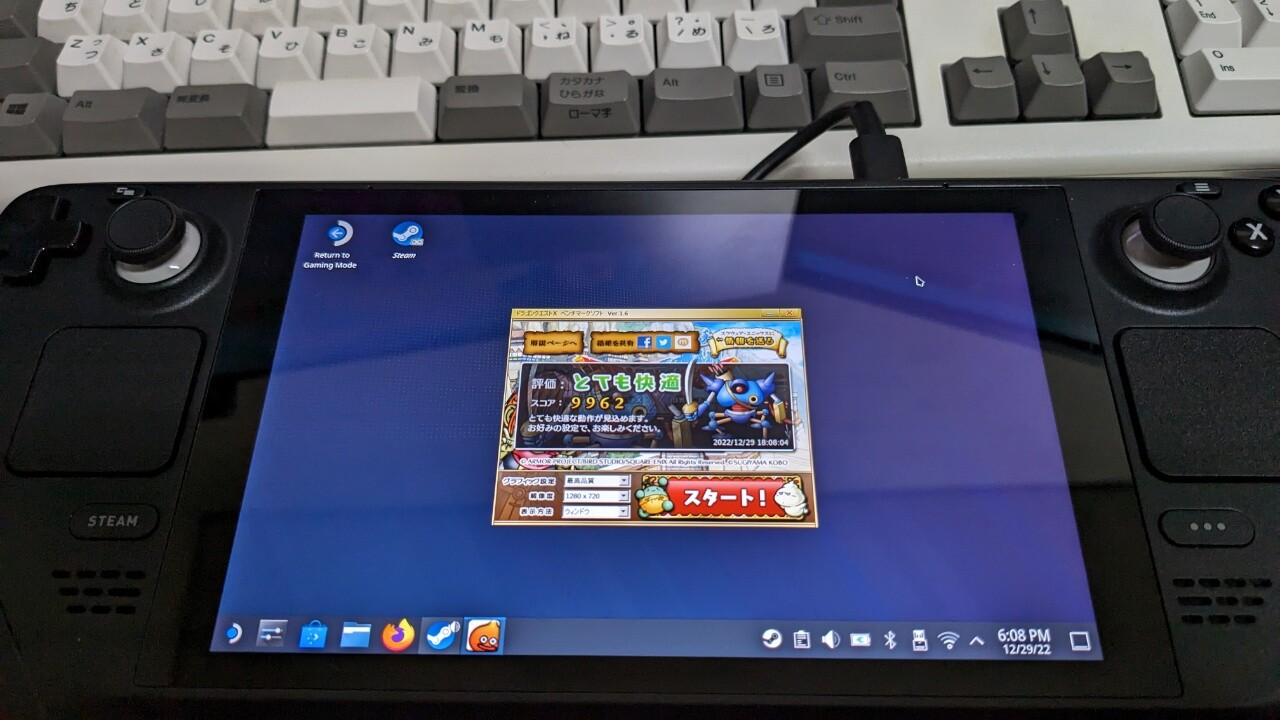

DQXについて

DQXをSteam Deckでできたら良いだろうなとおもいましたが、ハードルは高かった・・・。

Lutrisを使って起動を試みましたが、依存周りの解消をできず不安定な形に。

DQXは動画周りが特に問題で、ffdshowやWindows Media Player10などを入れないといけませんが、Winetricksがうまく動いていないのか入ってくれませんでした。

フォントも先程と同様に日本語フォントだけ入らず(なぜか中華や韓国フォントは入った・・)、ランチャーは完全に豆腐。

WMP10はインストールできなくて試しにexeをそのまま実行してみたらWindows XPじゃないとだめだよと・・・。

いや、設定で32bitのWindows XPにしているんですが・・・。

とはいえ、ランチャーと動画周りだけが問題なので後はなんとかなります。

そうなったら簡単で、Steam側にサクッと追加して起動できます。

ちなみにベンチは9500~11000くらいみたいです。

Windowsを入れると6000くらいまで落ちることから、まだWindows向けのドライバは完璧ではないのかもしれません。

チャット周りですが、見ての通りキーボードは無いのでソフトウェアキーボードを使う感じになります。

Steam Deckには幸いにR,L4、R,L5ボタンがあり、そこを好きな感じに割り当てることができるので、それを駆使すればいい感じになります。

が・・・ソフトウェアキーボードが入力欄を隠すのできついですねww、Bluetoothキーボードを繋ぐのが無難かも。

・・・・私はGPD WIN MAX 2021で遊びます

追記

動画や文字化けも直して動かせました。

https://lm.korako.me/post/25936

発熱・排熱

80℃で制限かけているようで、それ以上は上がりません。

本体はけっこうあちちになるので、注意が必要ですが、そもそもそこまで発熱してしまう設定にしないようにしたほうが良さそうです。

ぶん回っているときは25Wくらい消費しているため、バッテリーもすごい一瞬で消費していきますから、重いゲームは30~45FPSくらいで制限をかけて消費電力を抑えたほうが良さそう。

TDPの制限はなんか挙動が怪しかったので私はやめましたw

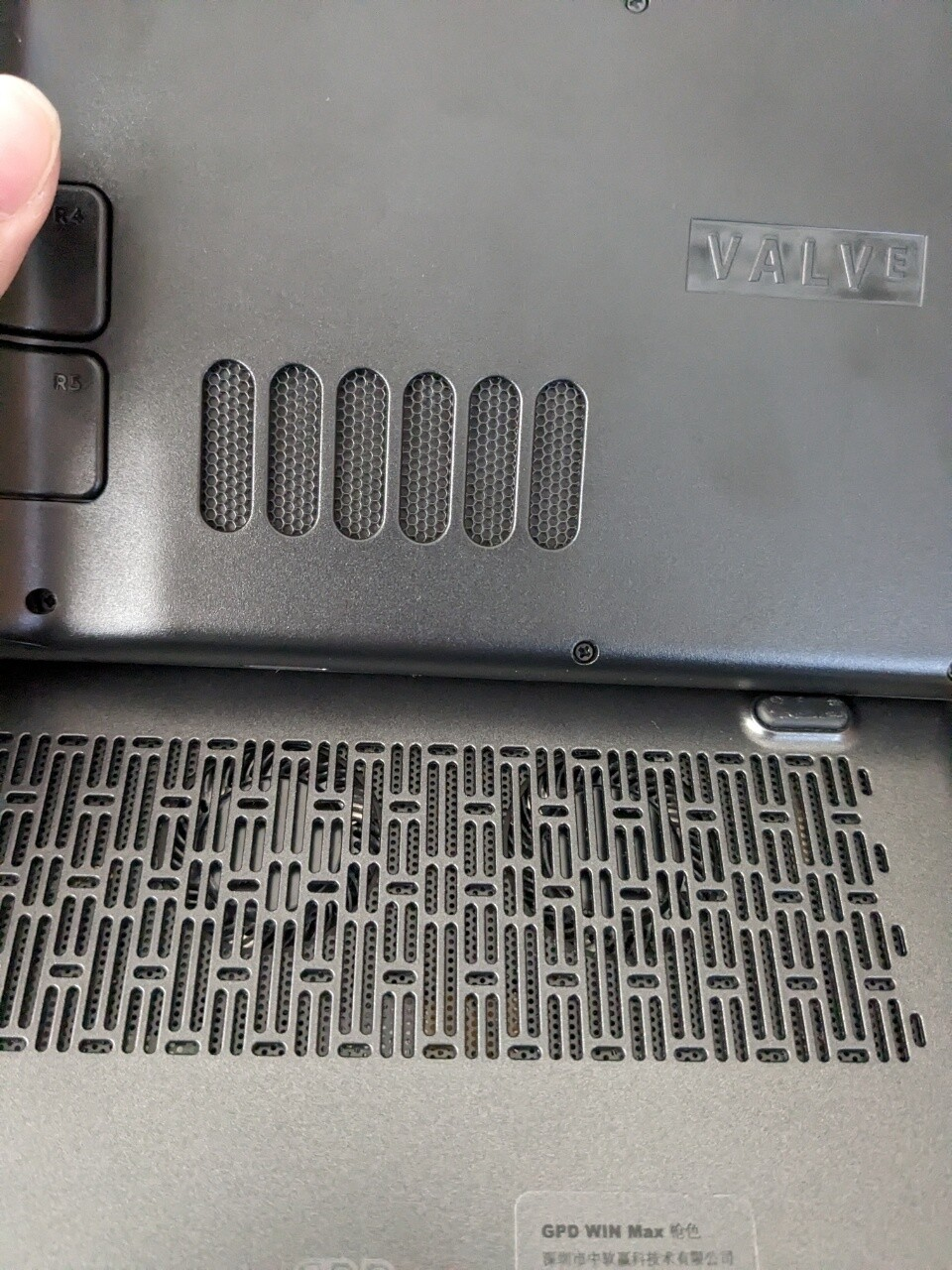

ファンは分解している動画とか見た感じ本当にこれで足りているのか?と疑問になる感じですが、構造的にはこれ以上は無理とも思える・・。

※意外と冷えるGPD WIN MAX 2021はファンが2つあるし、排気口もでかい

充電器

PSEマークにはチコニーエレクトロニクスジャパン株式会社の文字。

台湾の会社みたいですね。

- 5V 3A

- 9V 3A

- 15V 3A

- 20V 2.25A

GPD WIN MAXの充電器

- 5V 3A

- 9V 3A

- 12V 3A

- 15V 3A

- 20V 3.25A

サイズ感

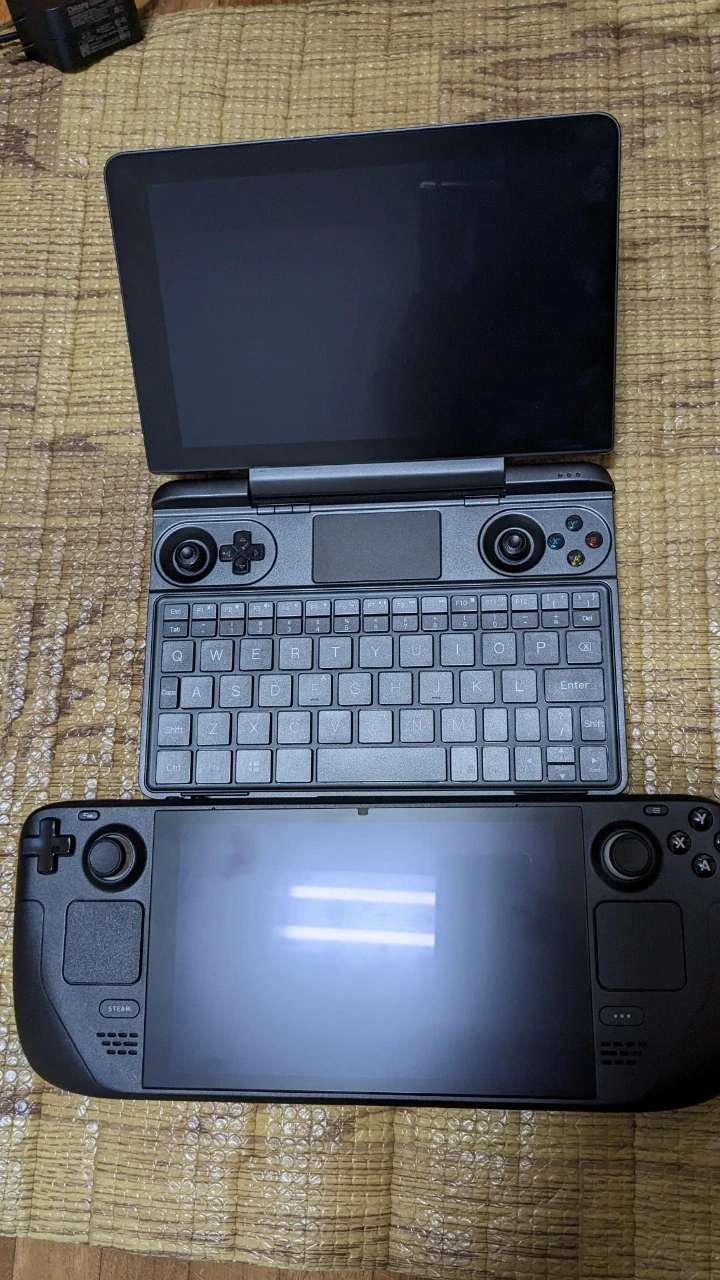

めっちゃ分かりづらいとおもいますが、GPD WIN MAX 2021との比較を置いておきますw

全体的な感想

思ったより動作がキビキビしていて、ゲーム機って感じがして非常に満足感は高いです。

ただ、思ったより重く片手持ちは厳しいでしょう。

サイズもでかいので置き場所も迷う所w

最初のモデルとしても結構いいスタートをきったんじゃないでしょうか。

後継機はバッテリーとディスプレイの改良がメインとあり、バッテリー持ちについてはValve側も懸念材料としている模様。

スペックについてはその改良の後ってことでしょうね。

UMPCとしては個人的にはやっぱりキーボードがほしいw

特にGPD WIN2やGPD WIN MAX 2021を使ってきた人間としてはキーボードが無いことが結構なストレスに感じます(いや、つかわんのだけどね)

ゲーム機として結構な完成度を今回見せてきたSteam Deckが今後どう進化していくのかかなーり楽しみになってきました。

とはいえ、まだ一般ユーザには向かない製品であることには変わらないとおもいます、これは後継機が出てもそうだと思ってます。

あくまでこれはUMPCであり(Valveがゲーム機と言っていようが)、全てのデメリットを理解した上で使い、トラブルは自分である程度解消することができる人が使うことができるものだとおもいます。

まず第一として母艦機を持っていない人は買うべきではありません。あくまでサブ向けですね。

Switchの代替!?みたいに煽られていますがそもそも比べるものでもないですし、これはパソコンですからね。

ただ、今回Steam Deckが出たことや昨今のUMPCブームで気軽にみんなが買えるようにになってきて、だんだん安定した製品も出てきているので、UMPC界はのこの先が非常に楽しみです(何様w)

※ちなみにこれにWindowsを入れてそっちをメインで使うのは個人的にナンセンスです、GPDやAYANEOあたりを買いましょう、Linuxでゲームをやるロマン機だと思ってます

というかんじで、色々つらつらと書いてみました。

いろんな意見があるとおもいますが、一般人にはまだ難しい、これは確かでしょう。(ベースがArch Linuxだしね)

今日はこの辺にして、

では、また。

追記(HDMI出力)

家に転がっていた “Apple USB-C Digital AV Multiportアダプタ(A1621)” これで試しましたが普通に出力されました。

なお、出力するとFHD 144Hzまで対応されますが・・・そんなにスペック高くねえだろw

設定で下げれます。